Wirtschafts- und Gesellschaftssystem

Autorität basierend auf Landbesitz

In der mittelalterlichen Gesellschaft waren Herrschaftsrechte – inkl. der Rechtsprechung, der Wahrung der öffentlichen Sicherheit, Besteuerung und der Geldprägung – an die Herrschaft über Land gebunden. Diese sogenannte Grundherrschaft bildete die Machtbasis für die weltlichen und geistlichen Führungsschichten. Die mittelalterliche Machtordnung unterschied sich damit fundamental vom modernen Staat, in dem eine durch Gewaltenteilung gekennzeichnete Regierung Steuern erhebt, Geld prägt, Soldaten und Polizisten entsendet, Recht spricht, etc.

Im Mittelalter lagen solche herrschaftlichen Rechte nicht nur beim König, sondern auch beim grundbesitzenden Adel, bei Bischöfen und Klöstern, denen jeweils oftmals grosse Ländereien gehörten. Die Menschen, die auf diesen Ländereien lebten, waren dem jeweiligen Adeligen oder Kloster Untertan. Dies betraf also die Bauern, welche die Felder bearbeiteten, sowie Handwerker, aber auch ganze Städte, die auf dem Grund eines solchen Herren oder einer Herrin lebten und arbeiteten. Diese zahlten Steuern, leisteten Heerdienst im Kriegsfall und unterstanden der Rechtsprechung ihres Herren oder ihrer Herrin.

Man kann also festhalten, dass es im Mittelalter nicht den einen Machthaber gab, der über ein Gewaltmonopol verfügte, sondern viele Machthaber, die über Gebiete von sehr unterschiedlicher Grösse und mit unterschiedlicher Bedeutung herrschten. Oder, um es in Anlehnung an den Historiker Gerd Althoff zu formulieren – das Mittelalter war Herrschaft, aber ohne (modernen) Staat.

Die sogenannte Feudalgesellschaft

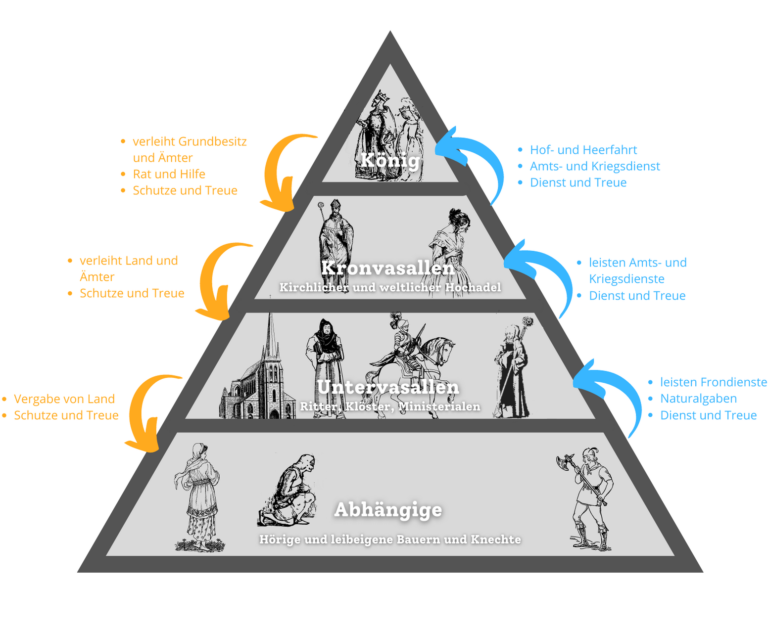

Auch wenn es keinen Staat im modernen Sinne gab, so kannte das mittelalterliche politische System doch eine klare hierarchische Ordnung. An der Spitze stand der König (oder Kaiser), der, zumindest nominell, auch über den grössten Landbesitz verfügte. An zweiter Stelle folgte der hohe weltliche und kirchliche Adel. Auf die geistlichen und weltlichen Fürsten folgte in der Gesellschaftsordnung der mittlere und niedere Adel samt der Ritterschaft. Am unteren Ende der Pyramide standen Bauern und Handwerker, welche zusammen ca. 90% der Bevölkerung ausmachten.

Die Mitglieder der gesellschaftlichen Stände standen zueinander in hierarchischen Beziehungen, v.a. durch das Lehenswesen. Stark vereinfacht kann man sagen, dass das Lehenswesen aus der Verleihung von Grund- und Boden bestand. So verlieh der König z.B. ein Stück Land mit Wald und See samt Herrschaftsrechten an einen Adeligen. Dieser verpflichtete sich im Gegenzug dem König gegenüber zu Heerdiensten, ggf. jährlichen Abgaben, etc. Der Adelige war also durch den Lehensbund einerseits dem König Untertan, er war dessen Vasall. Gleichzeitig aber war er durch den König mit einträglichem Land und herrschaftlichen Rechten versorgt. Unser Adelige konnte nun seinerseits Teile des Landes weiterverleihen, z.B. an freie Bauern, ebenfalls gegen Abgaben und ggf. Heerdienst; oder aber der Adelige konnte das Land selbst verwalten und es von den darauf lebenden Bauern bearbeiten lassen, die ihm dafür einen Teil der Ernte abgaben. Unser Beispiel-Adelige konnte natürlich auch ein Bischof sein, eine Äbtissin und mitunter auch eine weltliche Adelige. Das feudale Mittelalter war nicht strikt männlich.

Man kann die mittelalterliche Gesellschaftsordnung schematisch als eine Pyramide darstellen, deren Mitglieder zwar streng hierarchisch und nach Stand getrennt waren, aber in einer wirtschaftlichen, militärischen, etc. Beziehungen zueinander standen.

AM

Weiterführende Literatur:

Melville, G./ Staub, M., Enzyklopädie des Mittelalters.

Historisches Lexikon der Schweiz.

Duby, G., Die drei Ordnungen. Das Weltbild des Feudalismus, 1993.

Reynolds, S., Fiefs and Vassals: The Medieval Evidence Reinterpreted, 1994.

Lebenswege: Männer und Frauen im Mittelalter

Der 3. Stand

Die Lebenswege von Männern und Frauen waren von vielfältigen Faktoren abhängig. Besonders aber von der Standeszugehörigkeit, welche der sozialen Mobilität im Mittelalter enge Grenzen setzte. Auf dem Land führte die nächste Generation normalerweise das Leben ihrer Eltern fort. Man heiratete im Laufe seiner 20er und übernahm zu gegebener Zeit den Hof der Eltern. Mit der Durchsetzung der Primogenitur, dem alleinigen Erbrecht des ältesten Sohnes, konnten jüngere Söhne auf kein Erbe mehr hoffen. Diese zog es in der Folge vermehrt in die im späteren Mittelalter wachsenden Städte, um dort ihr Auskommen zu finden. Die sozialen Aufstiegschancen in der Stadt waren aber gering und viele Neuankömmlinge fristeten ein Dasein als Tagelöhner. Auch Töchter konnten sich in den Städten verdingen – z.B. als Magd. Aber auch hier waren die Möglichkeiten für Zuziehende oftmals sehr begrenzt. Ohne den Schutz der Familie und wenn keine Anstellung gefunden werden konnte, blieb jungen Mädchen häufig nur der Weg in die Prostitution und damit der Ausschluss aus der ehrbaren Gesellschaft.

Auch die sich im Spätmittelalter herausbildende städtische Bürgerschaft gehörte dem 3. Stand an. Aber Mitglieder verfügten oftmals über grössere wirtschaftliche Mittel, welche ihnen auch mehr Möglichkeiten gaben. Schulbildung und/ oder eine fundierte Ausbildung in einem zünftigen Handwerk oder im Handelskontor der eigenen Familie; Eheschliessungen zwischen Mitgliedern befreundeter oder auch konkurrierender Familien, um diese enger aneinander zu binden, waren die Norm und orientierten sich an der Praxis des Adels. Frauen halfen in den Werkstätten ihrer Männer und im Verkauf selbstverständlich mit. Und als Witwen konnten sie den Meisterbetrieb des Mannes meist für eine bestimmte Zeit selbstständig weiterführen. Frauen konnten auch als selbstständige Händlerinnen agieren – und darin gar zu Reichtum gelangen. Die meisten selbstständig tätigen Frauen waren aber vor allem als Bierbrauerinnen, in der Nahrungsmittelzubereitung oder im Textilgewerbe tätig. Nur sehr wenigen Männern und Frauen war sozialer und wirtschaftlicher Aufstieg möglich.

Der 2. Stand

Für Jungen und Mädchen, die das Glück hatten, dem Adel anzugehören, gab es im Mittelalter mehr materielle Sicherheit, aber nicht unbedingt mehr individuelle Entscheidungsmöglichkeiten. Oftmals war der Lebensweg bereits bei der Geburt vorbestimmt. So konzentrierte sich die Ausbildung des ältesten Sohnes darauf, ihn auf die Nachfolge des Vaters als Graf, Herzog oder gar König vorzubereiten. Weitere Söhne wurden früh für eine geistliche Laufbahn an der Spitze eines Bistums ausgewählt oder für eine Ritterlaufbahn. Auch bei den Töchtern waren die Wege ähnlich vorgezeichnet. Nach einer Ausbildung in einem Kloster oder am elterlichen Hofe wurden einige verheiratet und andere für eine Klosterlaufbahn in einem möglichst einflussreichen Kloster ausgewählt. Oftmals war hier das Ziel, dass die Tochter (oder eine der Töchter) innerhalb des Klosters zur Äbtissin aufsteigen würde (s. Familienpolitik). Im Gegensatz zur Moderne kannte das Mittelalter also keine individuelle Lebensplanung – dies galt für die Mitglieder jeden Standes und für Männer und Frauen.

Der 1. Stand

Der Stand der Geistlichkeit war der einzige, in den man nicht hineingeboren wurde, sondern dem man beitrat: durch Priesterweihe oder Eintritt in ein Kloster. Häufig rekrutierten sich die Mitglieder des 1. Standes aus dem Adel. Allerdings konnten auch Männer und Frauen aus dem 3. Stand geistliche Weihen empfangen, wenn sie die finanziellen Mittel für einen Klostereintritt aufbringen oder sich ein Studium der Theologie an den neuen Universitäten für ihre Söhne leisten konnten. Oftmals trat man schon in sehr jungen Jahren einem Kloster bei. Die Klosterschulen ermöglichten eine umfangreiche Ausbildung und das Leben im Kloster barg besonders für Mädchen und Frauen viele Handlungs- und Bildungsräume, die ihnen in der Welt nicht offenstanden. Für Knaben gab es prinzipiell zwei Möglichkeiten der Bildung – an den Universitäten oder ebenfalls in einem Kloster.

AM

Weiterführende Literatur:

Hanawalt, B., The Wealth of Wives: Women, Law, and Economy in Late Medieval London, 2007.

Ennen, E., Frauen im Mittelalter, 1993.

Schubert, E., Alltag im Mittelalter. Natürliches Lebensumfeld und menschliches Miteinander, 2002.

Klöster als Wirtschaftseinheiten

Klöster waren Orte des Glaubens und des Gebetes. Aber sie waren – notwendigerweise – auch Orte der Wirtschaft. In einer Welt, in der man das Überlebenswichtige nicht einfach käuflich erwerben, sondern das Meiste selbst herstellen musste, ging es auch gar nicht anders. Die Bedeutung der wirtschaftlichen Eigenversorgung im Klosteralltag zeigt sich auch auf Klosterplänen.

Ideal und Wirklichkeit

Das Ideal des Klosterwesens stellte seit jeher das Leben fernab der Gesellschaft in sein Zentrum. Möglichst unwirtlich sollten Mönche und Nonnen leben, denn ihre Askese sollte streng sein: nur gerade das Nötigste an Essen, Trinken und Schlaf sollten sie bekommen. Denn im idealen Klosterleben sollten die Bedürfnisse des Körpers unterdrückt und bezwungen werden, um so das Martyrium Jesu nachzuempfinden und die Seele ganz auf den Dienst an Gott zu konzentrieren. Dieses Ideal geht auf die sogenannten Wüstenväter und Wüstenmütter Vorderasiens zurück, die ersten Männer und Frauen, die im 3. Jahrhundert nach Christus als Mönche und Nonnen in den Wüsten Syriens und Ägyptens lebten.

Das Streben nach Rückzug von der Welt und dem Leben in strenger Askese blieb das Ideal des christlichen Klosterwesens und war auch immer wieder Leitmotiv für die zahlreiche Klosterreformen des Mittelalters. Aber in der Realität liess sich dieses Ideal nur bedingt leben. Denn selbst wenn man als Nonne oder Mönch wenig essen und trinken, keine teuren Kleider tragen wollte, so musste selbst das Wenige irgendwo herkommen. In den verschiedenen Regionen der christlichen Welt setzten sich unterschiedliche Antworten auf diese Versorgungsherausforderung durch. Im (früh)mittelalterlichen Europa war die Lösung meist, dass man ein neugegründetes Kloster mit entsprechenden Ländereien ausgestattet wurde, welche den Unterhalt der BewohnerInnen sichern sollten. Nicht selten ging dabei die wirtschaftliche Klosterausstattung weit über das Nötigste hinaus.

Klosterwirtschaften

Frühmittelalterliche Klostergründungen wie Notre-Dame de Soissons, Buchau, Fraumünster, aber auch hochmittelalterliche wie Fontevraud und Las Huelgas erhielten meist um den Zeitraum ihrer Gründung grosszügige Spenden von Gründern und Gläubigen. So erhielt das von König Ludwig dem Deutschen gegründete Fraumünster neben Zürich auch viele Ländereien in den heutigen Kantonen Uri und Schwyz. Noch reicher war Notre-Dame de Soissons ausgestattet. Eine Bestätigung der Besitztümer der Abtei aus dem Jahre 858 nennt elf Grundherrschaften, 78 Weinberge, 508 Bauernhöfe inklusive Leibeigener, sowie zahlreiche Dörfer und Lehen im Besitz Notre-Dames.

Ausserdem besassen Klöster meist auch eine Anzahl an Wäldern (für Holz und z.T. Jagd), Steinbrüche (für Baumaterial), Mühlen (um Getreide zu mahlen) und Teiche (Fischzucht). Die unterschiedlichen Besitztümer sollten in erster Linie den Unterhalt der Klosterbewohner sicherstellen. Allerdings konnte die Mehrproduktion auf lokalen Märkten verkauft werden und auch die Nutzung der klösterlichen Mühlen und Öfen durch (freie und unfreie) ortsansässige Bauern brachte dem Kloster oftmals zusätzliche Einnahmen.

Mit einer solchen Ausstattung gehörten Notre-Dame und Fraumünster natürlich zu den sehr reichen Klöstern – und man sollte sich das Leben in diesen Klöstern nicht immer dem asketischen Ideal entsprechend vorstellen. Aber selbst bei einer solch grosszügigen Ausstattung war gelebter Reichtum nicht unbedingt eine selbstverständliche Folge. So verteilten sich die Besitztümer auf z.T. grosse Gebiete, waren selten verbunden und die Infrastruktur im Mittelalter war im Allgemeinen sehr schlecht.

Verwaltung

Eine der zentralen Aufgabe einer Äbtissin war es, den Besitz ihrer Gemeinschaft zu wahren und ggf. zu mehren. Denn davon hing deren langfristiges Überleben ab. Wie man sich leicht vorstellen kann, war dies aber alles andere als einfach. Das Portfolio der klösterlichen Besitztümer war oft heterogen und besagte Besitztümer über ein weites Gebiet verteilt. So besass Notre-Dame in seiner Frühzeit nicht nur Ländereien in und um Soissons, sondern auch Bauernhöfe am Rhein in der Nähe von Köln. Und auch die Äbtissin des Fraumünsters konnte nicht täglich nach Cham im Kanton Zug reiten, um dort nach dem Rechten zu schauen.

Vor Ort agierten daher Verwalter der Äbtissinnen, sogenannte Meier. Sie waren dafür zuständig, dass die örtlichen Bauern ihre Abgaben leisteten und dass diese Abgaben das entsprechende Kloster an den dafür festgeschriebenen Daten erreichten. Auch hatten die Meier für den Schutz der Bevölkerung zu sorgen, z.B. in dem sie bei Streitigkeiten Recht sprachen. Die Meier unterstanden selbst wiederum der Autorität der jeweiligen Äbtissin.

In Buchau gab es z.B. 12 Meierhöfe, denen die anderen abgabepflichtigen Bauern unterstanden. Die 12 Meier tagten zusammen in regelmässigen Abständen als Gericht, dem alle Männer und Frauen unterstanden, die zu Buchau gehörten. Die Buchauer Äbtissin selbst überliess zwar die örtlichen Details ihren jeweiligen Meiern, aber sie schaute regelmässig vor Ort selbst nach dem Rechten – und das mit einem ihres Amtes und Standes würdigen Auftritt.

Während Verwalter vor Ort also die Klosterwirtschaft regelten, so liefen alle Fäden in der Abtei zusammen. Die Managementaufgaben in einem Kloster waren mehr als umfänglich. Verwalter mussten kontrolliert, aller eingegangen Abgaben Rechnung getragen und auch die Streitfälle und Urteile mussten archiviert werden. In ihren Aufgaben wurde die Äbtissin mitunter von einer Priorin und der Kellerin unterstützt. Und je nach Grösse des Klosters und Umfang des Besitzes, den es zu verwalten gab, kamen noch Archivarinnen, Schreiber und externe Hilfskräfte hinzu.

Langzeitmanagement

Um sich bewusst zu machen, wie komplex die klösterliche Wirtschaftsverwaltung war, ist es hilfreich, sich zu vergegenwärtigen, dass diese Institutionen sehr lang existierten – im Falle von Notre-Dame und Buchau jeweils 1100 Jahre. Und auch das Fraumünster schaute bei seiner Auflösung im Rahmen der Zürcher Reformation auf knapp 700 Jahre Geschichte zurück. Im Laufe eines solch langes Zeitrahmens konnte natürlich viel passieren – Kriege zerstörten Felder und Höfe, schnitten andere vom Kloster ab. Ernteausfälle durch Unwetter sorgten für Hungersnöte und im Wiederholungsfalle eventuell gar zur Verarmung der Bauern. Vögte und Meier «übernahmen» nach und nach die Besitztümer des Klosters und gaben sie als die eigenen aus. Epidemien, wie die Grosse Pest im 14. Jahrhundert, liessen Felder brach zurück, weil es nicht mehr genug Bauern gab, um diese zu bearbeiten. Die Liste der Herausforderungen ist lang und dies sind nur einige der wichtigsten und typischsten Beispiele.

Klöster aber entwickelten Langzeitstrategien, mittels derer sie ihrer Besitztümer und damit auch das eigene Einkommen zu sichern suchten. Manchen gelang dieses besser als anderen. Ein wichtiges Mittel war, weit verstreute Besitztümer zu bündeln. Dies geschah, in dem man entfernt gelegene Höfe ver- und dafür näher gelegene kaufte. Auch Tausch war eine Möglichkeit. So verschwinden z.B. Notre-Dames Besitztümer am Rhein bis zum 12. Jahrhundert fast gänzlich aus den Urkunden, gleichzeitig nehmen die Landbesitzungen in den erwähnten Grundherrschaften zu. Im Falle von Notre-Dame und auch Buchau gelang dies sehr gut und die Besitztümer der Klöster mehrten sich vom 13.-15. Jahrhundert im nahen Umfeld der jeweiligen Klöster.

Anders sah es im Falle des Fraumünsters aus. Hier verkaufte die Äbtissin immer wieder Grundstücke, weil die Abtei selbst in finanzielle Probleme geraten war. Die so erhaltenen Einkünfte nutzte sie, um Schulden der Abtei zu begleichen, nicht aber, um andere Güter zu erwerben. Langfristig sorgte dies für eine wirtschaftliche Schwächung des Fraumünsters, dessen Besitztümer im Verlauf der Zeit schrumpften.

Der langfristige wirtschaftlichen Erfolg eines Klosters – auch wenn es anfänglich noch so reichlich ausgestattet war – war also von verschiedenen Faktoren abhängig. Neben dem nicht zu unterschätzenden Zufall, der dafür sorgte, dass ein Kloster mehr unter Kriegen oder Klimaschwankungen zu leiden hatte als ein anderes, spielten die Managerfähigkeiten, Politik und Weitsicht der individuellen Äbtissinnen eine ganz zentrale Rolle.

AM

Weiterführende Literatur:

AdA H 1506, fol. 33 r.v.

C. A. Berman, “Later Monastic Economies”, in: The Cambridge History of Medieval Monasticism in the Latin West, Vol. II, 2020, S. 831-847.

H. Röckelein, “Monastic Landscapes”, in: The Cambridge History of Medieval Monasticism in the Latin West, Vol. II, 2020, 816-830.

Klöster zwischen Armut und Reichtum

Nicht alle Klöster waren seit ihrer Gründung so reich ausgestattet oder verfügten über so einflussreiche Gönner wie Fraumünster in Zürich oder Notre-Dame de Soissons. Besonders spätmittelalterliche städtische Gründungen hatten es oft schwer und mussten mitunter sogar ums wirtschaftliche Überleben kämpfen. Im Laufe des Spätmittelalters mit Aufkommen und Durchsetzung der Bettelorden gründeten sich besonders in den Städten zahlreiche neue Gemeinschaften. Im Unterschied zu den alten Klöstern, die neben adeliger Abstammung eine hohe Mitgift verlangten, war der Zugang zu den neuen Gemeinschaften auch für Frauen aus der Mittelschicht möglich. Zwar wurde auch hier ein Eintrittsgeld verlangt, aber dies war oftmals deutlich niedriger.

Anders als bei den alten Territorialklöstern wie Notre-Dame oder Fraumünster mussten solche Gemeinschaften aktiv den eigenen Lebensunterhalt erwirtschaften. Männliche Gemeinschaften taten dies u.a. durch Seelsorge und Betteln in den Strassen der Stadt. Frauengemeinschaften hatten diese Möglichkeit nicht und mussten daher anderweitig zu Geld kommen. Typische Formen des Wirtschaftens waren Handarbeiten (Seidenstickereien), Buchmalereien und Kopien, sowie Schulunterricht. Je nach Klosterdichte in einer Stadt konnte die Konkurrenz hoch sein und nicht allen Gemeinschaften gelang es, kontinuierlich ausreichend Einkommen zu generieren. Mitunter waren die Gemeinschaften auf Unterstützung der Stadt angewiesen oder lebten zeitweise in Armut.

Klosterkritik im Spätmittelalter

Gerade im 15. und 16. Jahrhundert geriet das Klosterleben ganz allgemein in Kritik. Nicht nur von externen Personen, auch von den Ordensgeistlichen selbst wurde dabei entweder das Leben in einzelnen Klöstern kritisiert oder aber auch die klösterliche Lebensform im Allgemeinen. Das 15. Jahrhundert sah daher eine Vielzahl an Klosterreformen. Zwar gab es bereits seit dem Beginn des Klosterwesens immer wieder Kritik am Klosterwesen, aber erst die Reformation des 16. Jahrhunderts stellte die klösterlichen Lebensweise an sich in Frage.

Welche verehrenden Auswirkungen die Reformation vor allem für viele Frauenklöster mit sich brachte, kann gerade an Fraumünster, aber auch an Klingental beobachtet werden. 1524 führte die Reformation in Zürich dazu, dass die letzte Äbtissin Katharina von Zimmern, das Fraumünster mit all seinen Rechten und Gütern dem Bürgermeister und Rat von Zürich übergab. Während der Vorgang in Zürich relativ glatt verlief, wehrten sich die Basler Klingentalerinnen viele Jahre gegen ihre Auflösung. Erst 1557, knapp 30 Jahre nach Einführung der Reformation in Basel, gab die letzte lebende Klingentaler Nonne, Ursula von Fulach, den Widerstand auf und verliess sowohl das Kloster als auch Basel.

Klösterliche Finanzstrategien in der Stadt

Ein nicht geringer Teil der Einnahmen vieler städtischer Klöster, vor allem nachweisbar nach 1400, bestand aus der eigenen Produktion von verschiedenen Verbrauchsgütern. So ist etwa bekannt, dass Nonnen unter anderem Seidenspulen anfertigten, aber auch das Spinnen von Goldfäden gehörte zu den Tätigkeiten und Produkten der Nonnen. Sie konnten darüber hinaus auch sticken und andere Stückarbeiten anfertigen. Das alles wurde dann von ihnen in der jeweiligen Stadt verkauft oder aber auch für ihren eigenen liturgischen Gebrauch verwendet. Durch diese produzierenden Tätigkeiten konnten die Nonnenklöster mitunter sogar Reichtum anhäufen.

Beginen

Eine weitere wichtige religiöse Lebensform in der spätmittelalterlichen Stadt waren Beginen (Frauen), bzw. Begarden (Männer). Beginen und Begarden waren religiöse Frauen und Männer, die ein asketisches und andächtiges Leben führen wollten, ähnlich dem Leben in einem Kloster, ohne jedoch formal einem bestimmten Orden anzugehören. Besonders unter Frauen war diese Lebensform beliebt und Beginengemeinschaften verbreiteten sich schnell hauptsächlich in Städten entlang des Rheins. Die Ursprünge der Bewegung liegen in der Grafschaft Flandern (heute: Belgien/Niederlande und Frankreich) und dem Herzogtum Brabant (Niederlande).

Meist formten Beginen kleine Gemeinschaften in sogenannten Beginenhäusern, in denen die Frauen zusammenlebten. Je nach Stadt teilte sich eine Gemeinschaft ein einzelnes Haus oder aber sie lebten in ganzen Stadtvierteln zusammen. Die grössten sogenannten Beginensammlungen gab es in Paris und Ghent, wo mehrere hundert Frauen zusammenlebten und sozusagen eine Stadt der Frauen innerhalb der eigentlichen Stadt bildeten.

Die jeweilige Lebensweise einzelner Beginengemeinschaften unterschied sich oftmals. Die innere Verfassung der jeweiligen Gemeinschaft, also die Regeln, nach denen sie selbst lebten, konnten sich sogar in derselben Stadt unterscheiden. Allen Beginen gemeinsam war aber, dass sie in ihrer Gemeinschaft ein frommes, keusches Leben führten. Da sie nie einen formellen Orden gründeten, standen sie auch nicht unter der Kontrolle der Kirche (sondern unterstanden rechtlich der jeweiligen Stadt, in der die Gemeinschaft lebte). Besonders seit dem 15. Jahrhundert wuchsen die Widerstände innerhalb der Kirche und Päpste und Bischöfe versuchten immer wieder, das Beginenwesen zu verbieten oder in einen Orden einzubinden. Auch wenn es nie zu einem umfassenden Verbot kam, spielten Beginen nach dem 15. Jahrhundert keine grosse Rolle mehr.

AM / AS

Weiterführende Literatur:

Müller, A. Totgesagte leben länger. Das Kloster Klingental als Verwaltungseinheit in der Alten Eidgenossenschaft, in: Hirbodian/ Scheible/ Schormann (Hg.) Konfrontation, Kontinuität und Wandel […], Ostfildern 2022.

Wegner, S., Beginen, Klausnerinnen und andere Fromme Frauen im Raum Koblenz: geistliche und weltliche Netzwerke im späten Mittelalter, Mainz 2017.

Reichstein, F.-M., Das Beginenwesen in Deutschland, Berlin 2017.

Strocchia, S. T., Abbess Piera de’ Medici and her kin: gender, gifts, and patronage in Renaissance Florence, Renaissance Studies, 2013.

Macht der Äbtissinnen

Die Äbtissinnen leiteten die Abtei nach innen und aussen, sie waren die Vorsteherinnen ihrer Klostergemeinschaften. Dabei variierten ihre Machtbefugnisse innerhalb des Konvents von Kloster zu Kloster und auch von Orden zu Orden. Während es bei den Dominikanerinnen, wie in Klingental, gar keine Äbtissin gab – hier war die Vorsteherin der Gemeinschaft eine Priorin – gab es Äbtissinnen, die quasi-bischöfliche Befugnisse hatten, so wie in Las Huelgas, oder Äbtissinnen, die wie in Fontevraud einen eigenständigen Klosterorden von Männern und Frauen leiteten.

Die Vorsteherin einer Gemeinschaft

Für die übrige Klostergemeinschaft sollte die Äbtissin ein Vorbild sein. Sie hatte die Leitungsvollmacht über die Nonnen und damit musste sie auch für deren leiblichen Unterhalt sorgen. Unterstützung fand die Äbtissin dabei bei der Kellerin, die durch dieses Amt auch für die Verpflegung zuständig war. Oft übte die Äbtissin auch die Disziplinargewalt über die Nonnen des Klosters aus, sie bestrafte also deren Fehlverhalten. Dies geschah zumeist in der Kapitelversammlung, wo sich der gesamte Konvent traf. Bei Bestrafungen konnte die Äbtissin aber nicht willkürlich handeln, das Mass der Strafe wurde ihr durch die Ordensregel oder die Regeln des Konvents vorgegeben. Gehörten auch Männer zum Konvent, etwa wie in Fontevraud und Buchau, dann war die Äbtissin auch deren Vorsteherin und die männlichen Geistlichen mussten ihr Gehorsam leisten. Zu einem Kloster gehörten auch diverse weltliche Personen sowie Leibeigene, diese unterstanden auch der Äbtissin und ihrer Gerichtsbarkeit (s.u.).

Oft lag es auch in den Machtbefugnissen der Äbtissin, diverse Ämter im Kloster und sogar ausserhalb zu besetzen. Als Stadtherrin ernannte die Äbtissin von Fraumünster beispielsweise in regelmässigen Abständen die Münzmeister in Zürich.

Weltliche Herrschaftsrechte

Äbtissinnen konnten verschiedene weltliche Herrschaftsrechte ausüben. So konnten sie im Prinzip alle Arten der im Mittelalter gängigen Herrschaft besitzen und ausführen. Dazu gehören die Grundherrschaft, hierbei wurden verschiedene Besitzungen von der Äbtissin verwaltet und umfassende Herrschaftsrechte ausgeübt. Gerade bei grossen und weiter entfernt gelegenen Grundherrschaften setzte die Äbtissin oftmals weltliche Verwalter (Meier oder Vögte) ein. Durch die Grundherrschaft erhielt ein Kloster unterschiedliche Abgaben von seinen Untertanen, das konnten Zinse in Form von Getreide, Wein oder auch Geld sein. Mit dieser Herrschaft verbunden war oft auch die Leibherrschaft. Die Äbtissin besass als Leibherrin Leibeigene. Diese waren unfrei und verpflichtet, bestimmte Dienste und Abgaben zu leisten. Die Abhängigkeit von der Äbtissin ging etwa soweit, dass die Leibeigenen nur mit ihrer Genehmigung heiraten durften. Zu den weiteren Herrschaftsrechten der Äbtissinnen gehört noch die Gerichtsherrschaft (s.u.), die Ortsherrschaft oder sogar die Territorialherrschaft und die Stadtherrschaft, wie sie die Äbtissin des Fraumünsters über Zürich zeitweise besass. Zur Zürcher Stadtherrschaft gehörte das Münz- und Zollrecht, die Ernennung des Bürgermeisters, die Bestätigung ihrer Gerichte, das Begnadigungsrecht, Besitz- und Realrechte und auch das jus patronatus.

Finanzmanagerinnen

Grundsätzlich waren Äbtissinnen für die Wirtschaftlichkeit ihres Klosters zuständig. Ihnen oblag die Verwaltung der Klostergüter und mitunter auch die Kontrolle über die einzelnen Pfründe bzw. den persönlichen Besitz der übrigen Mitglieder der Klostergemeinschaft. Durch die verschiedenen weltlichen Herrschaftsrechte, die sie besassen, stand ihnen ein breites Spektrum an Handlungsmöglichkeiten offen, um als Finanzmanagerinnen tätig zu werden.

Obwohl das Kloster Klingental dem Dominikanerorden – also einem Bettelorden – angehörte, wurden die Nonnen im Laufe der Zeit, vor allem durch geschickte Investitionen, zu einer beachtlichen wirtschaftlichen Grösse in Basel. Vom 14. bis zum beginnenden 16. Jahrhundert vergaben die Klingentalerinnen Kredite, die sie sich teuer zurückzahlen liessen. War ein Kreditnehmer nicht in der Lage, den geschuldeten Betrag zurückzuzahlen, so erhielten die Nonnen stattdessen oftmals einen Unterpfand, z.B. die Abgaben eines Weinbergs oder Getreide. Diese Darlehensvergabe lohnte sich für die Klingentalerinnen ungemein. Die Praxis der Kreditvergabe durch Klöster war weit verbreitet im Mittelalter. Allerdings war sie kirchenrechtlich mehr als heikel. Denn Christen durften an sich kein Geld gegen Zinsen verleihen.

Richterinnen

Im Mittelalter kann die Gerichtsbarkeit in niedere, mittlere und hohe Gerichtsbarkeit aufgeteilt werden. Die Niedergerichtsbarkeit befasst sich überwiegend mit geringeren Straftaten und Alltagsangelegenheiten, wie etwa Besitz- oder Erbangelegenheiten. Diese Gerichtsbarkeit wurde oft von den Äbtissinnen als Grundherrinnen ausgeübt. Hohe Gerichtsbarkeit bedeutet Blutgerichtbarkeit, hierbei konnten Folter- und Todesstrafen verhängt werden. In der Regel besassen Frauenklöster keine hohen Gerichtsrechte. Allerdings gibt es auch Ausnahmen von dieser Regel: 1499 erhielt Buchaus Äbtissin die Hoch- und Niedergerichtsbarkeit in den Dörfern Kappel, Kanzach und Dürnau zugesprochen. Notre Dame de Soissons ist, was die Hochgerichtsbarkeit anbelangt, ein ganz besonderer Fall, denn in vielen dem Kloster gehörende Seigneurien besass die Äbtissin dort alle drei Gerichtsbarkeiten inklusive der Blutgerichtsbarkeit. Es ist allerdings anzunehmen, dass sie den seigneurialen Gerichten nicht selbst vorstand, sondern diese durch ihre Vögte ausüben liess und deren Urteile lediglich prüfte.

Beispiel: Margarete von Werdenberg

Besonders viele Quellen sind von der richterlichen Tätigkeit der Buchauer Äbtissin Margarete von Werdenberg (1449-1496) überliefert. In den Urkunden geht es vor allem um wirtschaftliche Streitigkeiten, über die das äbtissische Gericht entschied. Nicht immer sass die Äbtissin selbst auf dem Richterstuhl, sondern sie setzte mitunter Vertreter ein, die in ihrem Namen urteilten. In das Abbatiat der Margarete von Werdenberg fiel auch der von ihr getroffene Beschluss, dass Buchaus Äbtissinnen Verurteilte in ihrem Herrschaftsgebiet begnadigen und befreien konnten. Sie waren damit sozusagen oberste Richterin und Gouverneurin in einem.

Margarete von Werdenberg war fast ein halbes Jahrhundert Äbtissin von Buchau. Zwar war sie zunächst zu jung, um das Abbatiat vollumfänglich auszuüben (das Mindestalter lag bei 30 Jahren), dennoch war sie bereits zu ihrer Zeit als „Anwärterin auf die Abtei“ eine umtriebige Persönlichkeit. Bereits 1450, ein Jahr nach ihrer Wahl und im jungen Alter von dreizehn Jahren, war sie selbst in einen Konflikt verwickelt. Bei diesem ging es um das Vermächtnis ihrer Verwandten und Vorgängerin Klara von Montfort. Einer der Chorherren zu Buchau, Wilhelm Glaber, stellte Ansprüche an dieses Erbe. Jedoch entschieden vier Schiedsrichter – also nicht Margarete von Werdenberg selbst – über die Streitsache. Das Erbe gehörte der Äbtissin, dem Kapitel und zu Teilen Buchau selbst.

Ein Fall für das äbtissiche Gericht.

Buchau, 10. März 1474

Die Äbtissin Margarete von Werdenberg war seit nunmehr 25 Jahre Äbtissin von Buchau und hatte in dieser Zeit schon viele Urteile gefällt. An diesem 10. März des Jahres 1474 musste sie als Richterin auf ihrer Pfalz erneut eine Rechtsstreitigkeit entscheiden:

Die Heggbacher Äbtissin Elisabeth Kröhl und ihr Konvent forderten von Margret Wagner, einer leibeigenen Bäuerin des Klosters, die Zahlung der jährlichen Fastnachtshenne und des Hauptrechts. Das Hauptrecht oder auch Mortuarium genannt, war eine Abgabe an den Grundherrn, die beim Tod der Eigenleute eingezogen wurde. Diese Leistungen hatten nach altem Brauch alle Leibeigenen zu erbringen. Als Leibeigene wohnte Margret Wagner ausserdem in einem bestimmten Gebiet, nämlich der Vogtei Mietingen. Seit alters her mussten die Leibeigenen dieses Gebietes dem Kloster Heggbach eine jährliche Abgabe leisten, daher forderte der Heggbacher Konvent dies auch von Margret Wagner, die sich aber weigerte das jährlich geforderte Huhn zu bezahlen.

Margrets Ehemann, Hans Endras von Allmannsweiler, erklärte dies dem Buchauer Gericht folgendermassen: Seine Frau sei keine Leibeigene und daher nicht zu der Zahlung verpflichtet. Sie sei eine freie Kornelierin und müsse daher dem Konvent Buchau jährlich nur einen Zinspfennig zu geben.

Mit diesem Streit wanden sich die beiden Parteien im März 1474 an das Pfalzgericht der Buchauer Äbtissin, da die Vogtei Mietingen ein Buchauer Lehen war. Äbtissin Margarete berief beide Parteien auf ihre Pfalz in ihr Gericht, um sie anzuhören. Die Äbtissin und der Konvent von Heggbach erschienen allerdings nicht selbst zum Gerichtstermin, sondern sie liessen sich vom Hofmeister des Klosters vertreten.

Nach eingehendem Verhör fällte Margarete ein Urteil, welches typisch für spätmittelalterliches Kompromissurteil war:

Margret Wegner musste, solange sie in dem Gebiet der Vogtei zu Mietingen wohnte, dem Kloster Heggbach jährlich eine Fastnachtshenne geben. Sollte Margret in Mietingen versterben, dann würde von ihr ebenfalls ein Hauptrecht eingezogen werden. Das Kloster Heggbach hingegen verzichtete auf den Einzug der ausstehenden Fastnachtshennen.

AS

Weiterführende Literatur:

Schmitt [Hirbodian], S., Die Herrschaft der geistlichen Fürstin. Handlungsmöglichkeiten von Äbtissinnen im Spätmittelalter, in: Fürstin und Fürst […], Stuttgart 2014, S. 187-202.

Regesten 819 – 1500, bearb. von Seigel, R./Stemmler, E./Theil, B., Stuttgart 2009.

Beziehungen jenseits der Klostermauern

Auch wenn in vielen Frauenklöstergemeinschaften das Leben in strenger Klausur zumindest nominell vorgeschrieben war, so hatten Nonnen oftmals vielschichtige Beziehungen jenseits der Klostermauern. Dies konnte briefliche Kommunikation mit Nonnen aus anderen Klöstern beinhalten, oder auch mit der eigenen Familie. Oft mischten sich Familienangehörige in die Angelegenheiten eines Klosters ein, vor allem, wenn eine ihrer Töchter dort Äbtissin war. Es gab aber auch direkte Beziehungen, wenn etwa eine Äbtissin, wie in Notre-Dame de Soissons, Buchau und Fraumünster, Richterin war. Dann stand sie im direkten Kontakt mit ihrem Umfeld.

Die Familie

Es ist oft nicht immer einfach, die Kontakte zwischen Nonnen und ihren Familien nachzuweisen. Wenn uns etwas über den Austausch von Nonnen mit ihren Familien bekannt ist, dann meistens aus Briefen. Briefliche Kommunikation spielte im Mittelalter eine grosse Rolle und war auch für Nonnen eine Alternative zum persönlichen Gespräch. Selbst in streng klausurierten Klöstern war es aber prinzipiell auch möglich, direkt zu kommunizieren. Dort gab es oftmals ein sogenanntes Redefenster, das als Sichtschutz diente, da es mit Stoffen oder Blechen versehen war, damit weder die Nonne ihre Gesprächspartner sah noch die Personen ausserhalb des Klosters hinein sehen konnten. Traf sich eine Nonne hier zum Gespräch, so war mindestens ein weiteres Konventsmitglied dabei, um die Gespräche mitzuhören und zu kontrollieren, was gesagt wurde.

Durch den Kontakt mit den Familien bot sich für letztere durchaus auch die Möglichkeit der Einflussnahme auf die Klöster, in denen ihre Töchter Nonnen und Äbtissinnen waren. Denn vor allem Adelsfamilien versuchten, ihren Töchtern möglichst hohe Klosterämter zu sichern – vor allem das Amt der Äbtissin war stets begehrt – so dass hier regelrecht von einer Familienpolitik gesprochen werden kann.

Das Redefenster des Klarissenklosters in Pfullingen aus dem 14. Jahrhundert. Durch die Nägel wurde sichergestellt, dass sich niemand zu nah an das Fenster wagte. Auf diesem Foto sieht man die weltliche Seite.© Wikimedia Commons.

Während also vor allem bei klausuriert lebenden Klostergemeinschaften der Weg des Briefes zur Kommunikation nach aussen und nach innen gesucht wurde, konnten vor allem Kanonissen, wie in Buchau, Kontakt zu Familienangehörigen prinzipiell von Angesicht zu Angesicht haben. Diese Besuche wurden aber durch die Aachener Regel und ihre Statuten geregelt. Beispielsweise wurde hierbei darauf geachtet, dass sich die Gemeinschaft gegenseitig kontrollierte und niemand Unbefugtes (wie etwa ein Mann) getroffen wurde. Allerdings hielten sich auch nicht alle Nonnenklöster, die eigentlich in Klausur leben sollten, an die Vorschriften. Gerade in adeligen Klöstern ähnelte die Praxis mitunter denen in Kanonissenkonventen.

Bischöfe und Geistliche

Klöster, die nicht exemt und direkt dem Papst unterstellt waren, unterstanden der Jurisdiktion, also der Rechtsprechung, eines Bischofs. Das bedeutete für die Klöster, dass der jeweilige Bischof viel Einflussmöglichkeiten auf das dortige Leben hatte. Andererseits bedeutete es aber auch, dass sich die Nonnen bei Problemen an diesen wenden konnten, um Hilfe in Konfliktsfällen zu erbitten. Dass die Beziehungen zwischen Kloster und Bischof aber häufig konfliktreich waren, dafür gibt es zahlreiche Beispiele. So liess die erste Äbtissin Fontevrauds Pétronille de Chemillé (1115-1149), im Juli 1142 den Bischof von Angers gar durch den Papst absetzen, als ein Streit zwischen ihr und dem Bischof über eine Brücke eskalierte. Auch im spätmittelalterlichen Las Huelgas findet sich ein solches Beispiel. Die Äbtissin Leonor de Mendoza (1486-1499) ging, bei einem Konflikt mit dem Bischof von Segovia, sogar so weit, den direkten Kontakt zum Papst zu suchen. Viele der Kontakte fanden zu Bischöfen und Geistlichen nicht persönlich statt, sondern auch über Briefe.

Regelmässigen Kontakt zu männlichen Geistlichen hatten die Nonnen eines jeden Klosters. Priester waren für alle liturgischen und sakramentalen Handlungen zuständig, welche von Frauen nicht ausgeführt werden konnten. Dazu gehörte das Feiern der Messe und das Abnehmen der Beichte. Wie die Beziehungen zwischen einem Frauenkloster und ihren seelsorgerischen Geistlichen genau geregelt war, unterschied sich von Kloster zu Kloster. In Fontevraud rekrutierten sich die Priester der Nonnen aus den Reihen der männlichen Ordensmitglieder. Und auch in Buchau waren es die konventseigenen Kanoniker, welche die seelsorgerischen Dienste versahen. Besonders in städtischen Klöstern, wie Notre-Dame oder Klingental, wurde die Seelsorge von externen Geistlichen übernommen, welche dafür auch entlohnt wurden.

Ökonomie

Da Äbtissinnen für die wirtschaftliche Struktur ihrer Klöster zuständig waren, waren sie zwangsläufig im Kontakt mit weltlichen Personen. Das konnte z.B. ein Verwalter sein, der sich um den Besitz des Klosters kümmerte. Aber nicht nur die Äbtissin kümmerte sich um wirtschaftliche Belange, auch Nonnen konnten Geschäfte tätigen, etwa Zinsen oder Grund erwerben. Allein schon wegen der vielseitigen und weit gestreuten Besitzungen der Klöster, kann schon davon ausgegangen werden, dass die Nonnen weitreichende Kontakte hatten – meistens waren aber die Äbtissin oder die Kellerin für diese Art der Beziehungen zuständig.

AM / AS

Weiterführende Literatur:

Müller, A., From the Cloister to the State. Fontevraud and the Making of Bourbon France (1642-1100), London 2021, S. 72-74.

Signori, G., Wanderer zwischen den ‚Welten‘ — Besucher, Briefe, Vermächtnisse und Geschenke als Kommunikationsmedien im Austausch zwischen Kloster und Welt, in: Krone und Schleier. […] München 2005, S. 131-141.

Kleinjung, C., Geistliche Töchter — abgeschoben oder unterstützt? Überlegungen zum Verhältnis hochadeliger Nonnen zu ihren Familien im 13. und 14. Jahrhundert, in: Familienbeziehungen […] Stuttgart 2004, S. 21-44.

Familienpolitik

Familien, besonders adelige Familien, gaben ihre Töchter häufig bereits in jungen Jahren in ein Kloster. Aber das Familienband blieb für gewöhnlich bestehen – und das war auch so intendiert.

Memoria

Es gab mehrere Gründe für eine Familie, eine Tochter ins Kloster zu entsenden. Die Oblation, also die «Opferung», war ein zentrales Motiv. Bei der Oblation gaben Eltern ein Kind, oft in bereits sehr jungen Jahren, in ein Kloster. Dort wurde das Kind erzogen und für ein gottgeweihtes Leben ausgebildet. Bei der Oblation standen für gewöhnlich religiöse Überlegungen im Vordergrund – die im Kloster lebende Tochter sollte für ihre in der Welt lebenden Verwandten und besonders für die bereits verstorbenen Familienmitglieder beten und so deren Seelenheil sichern. Dem Gebet, besonders dem Gebet jungfräulicher Nonnen, wurde im Mittelalter eine besonderes Wirkmacht zugesprochen. Es ging bei der Oblation also darum durch Memoria das Seelenheil der Familie zu sichern.

Politik

Zusätzlich zu religiösen Motiven spielten auch poltisch-strategische eine Rolle. Viele Klöster waren reich – reich an Ländereien und an Macht über Land und Leute. Durch Entsenden einer Tochter in ein Kloster wie z.B. Notre-Dame, Buchau oder Fraumünster konnten die Familien Einfluss nehmen auf die Verwaltung des jeweiligen Klosters – besonders wenn ihre Tochter innerhalb der Gemeinschaft zu Einfluss kam und z.B. das Amt der Kellerin oder gar Äbtissin bekleidete. Besonders bei reichen Klöstern finden sich daher gewisse Familiennamen gehäuft. Oftmals lebten auch mehrere Mitglieder aus der gleichen Familie im Konvent: Cousinen oder Tante und Nichten. Nicht selten bekleideten deren männliche Verwandte ebenfalls wichtige Ämter – z.B. stellten sie den örtlichen Bischof oder den Vogt, der für den Schutz des Klosters zuständig war. Besonders im Frühmittelalter war es nicht ungewöhnlich, dass die Grenzen zwischen Kloster- und Privatbesitz fliessend waren. So war es in der königlichen Klostergründung Fraumünster z.B. Usus, dass Teile der Mitgift einer Königstochter aus dem Klosterbesitz gestellt wurden.

Ab dem Hochmittelalter versuchten Reformen solch symbiotische Verbindungen zwischen Kloster und Adel allerdings zu kappen. Langfristig gelang dies aber nur teilweise. Und auch wenn seit dem 11. Jahrhundert keine Mitgiften mehr aus Klosterbesitz gestellt wurden, so blieben Verbindungen zwischen Adelsfamilien und Klöstern oftmals sehr enge. Auch war der Adel weiterhin bestrebt, Töchter in einflussreichen Klöstern, nahe den eigenen Territorien, zu platzieren. Im Kampf um Einfluss scheuten manche Familien auch nicht vor Gewalt zurück, um ihrer Tochter das Abbatiat zu sichern. So besetzten Bewaffnete der Couhé-Familie die Abtei Ste. Croix in Poitiers im 15. Jahrhundert, um die Wahl ihrer Verwandten gegen die Kandidatin der Amboise-Familie durchzusetzen. Und auch der Graf von Bourbon-Vendôme entsandte 1506 Bewaffnete nach Fontevraud, um seiner Schwester Renée de Bourbon zu helfen, ihre Autorität gegen rebellische Mönche zu sichern.

Die Adelsfamilien in Buchau und Fraumünster

In Buchau und Fraumünster lassen sich familiäre Strategien über mehrere Jahrhunderte beobachten. Neu aufgenommen wurde in Buchau meist ein Mädchen oder eine Frau, die durch persönliche Beziehungen der Kanonissen und ihrer Familie verbunden war und von diesen empfohlen wurde. Meistens stammten die Kanonissen nämlich aus wenigen Familien, die eine enge Beziehung hatten. Diese wichtigen Familien waren etwa die Gundelfinger, die eng verwandt mit den Grafen von Montfort waren. Mit den Grafen von Montfort waren die Werdenberger verwandt. Auch um die Äbtissin Buchaus zu wählen wurden familiäre Strategien genutzt: So resignierte Klara von Montfort 1449 um ihre Verwandte Margarete von Werdenberg als neue Äbtissin zu ernennen.

Die ersten Äbtissinnen im Fraumünster waren Königstöchter. Da das Kloster auch mit zahlreichen Besitzungen durch Ludwig den Deutschen (c. 806-876) ausgestattet wurde, verwundert es nicht, dass er die Verwaltung eben dieser Güter bei seiner Familie sehen wollte. In den ersten Jahrhunderten der Geschichte des Fraumünsters nahmen die Adelsgeschlechter des Thurgaus die Äbtissinnenwürde des Klosters für sich ein. Mit der Äbtissin Judenta von Hagenbuch (1228-1254) findet sich eine der prominentesten Vertreterinnen der Freiherren vom Thurgau. Ganz allgemein stammten die Nonnen des Fraumünsters, zumindest bis zum Ende des 14. Jahrhunderts, zumeist aus thurgauischen und burgundischen Adelsgeschlechtern. Erst mit Elisabeth von Wetzikon (1235-1298) wurde die thurgauische Äbtissinnenherrschaft im Fraumünster kurzzeitig unterbrochen. Sie stammte vermutlich aus einem freiherrlichen Geschlecht des Zürichgaues. Aber bereits Elisabeths Nachfolgerinnen stammten wieder aus thurgauischen Adelsgeschlechtern und diese stellten die Äbtissin im Fraumünster bis 1358.

Adelsfamilien in Fontevraud und Notre-Dame

Unter den Äbtissinnien Fontevrauds und Notre-Dames tauchen gewisse Namen immer wieder auf. So stellte das Haus der Herzöge der nahegelegenen Bretagne insgesamt vier Äbtissinnen, darunter Marie de Bretagne. Und zwischen 1491 und 1670 wurde Fontevraud durchgehend von Äbtissinnen aus dem Haus der Bourbonen regiert. Für die verschiedenen Zweige der Bourbonen wurde Fontevraud zu dieser Zeit quasi eine Art klösterliche Zentrale. Hier wurden die Töchter ausgebildet und dann als Äbtissinnen in wichtige, d.h. reiche, französische Klöster entsandt. Denn nur eine konnte ja Fontevraud selbst leiten.

Auch in Notre-Dame lassen sich zu verschiedenen Zeiten bestimmte Familien gehäuft nachweisen. Zwischen 1189 und 1273 regieren drei Äbtissinnen aus dem Hause Cherisy Notre-Dame. Andere einflussreiche Familien, deren Namen immer wieder auftauchen, sind die Bazoches, Châtillon, Descronnes – und, ab dem 16. Jahrhundert, Bourbon.

AM / AS

Weiterführende Literatur:

Theil, B., Das Bistum Konstanz. 4: Das (freiweltliche) Damenstift Buchau am Federsee, Berlin/New York 1994.

Wyss, G. von, Geschichte der Abtei Zürich. Beilagen; Urkunden nebst Siegeltafeln, Zürich 1851/58.

Edwards, J., Superior Women. Medieval Female Authority in Poitiers’ Abbey of Sainte-Ctroix, 2019, S. 236-242.

Müller, A., From the Cloister to the State, 2021, S. 159-162.

Signori, G., Memoria im Frauenkloster, in: Nonnen. Starke Frauen im Mittelalter, 2020, S. 31-36.

Konflikte mit der Umwelt

Klöster und deren Äbtissinnen hatten meist weitreichende Besitzungen und oft auch viele Herrschaftsrechte in ihrer Umgebung. Da verwundert es nicht, dass es allein schon wegen der vielfältigen Machtansprüche von Äbtissinnen und Klöstern häufig zu Konflikten kam. In der Tat gehörten kleinere Rechtsstreitigkeiten quasi zur Tagesordnung einer Äbtissin und des Konvents. Entweder das Kloster war selbst eine der prozessierenden Parteien oder die Äbtissin musste als Richterin agieren und Konflikte schlichten.

Wirtschaftliche Auseinandersetzungen

Aufgrund von Stiftungen, Schenkungen und Kauf konnte der Besitz eines Klosters grossen Umfang erreichen. Klosterbesitz aber meint nicht nur, dass ein Kloster Acker oder eine Wiesen besass, oft war die Äbtissin auch gleichzeitig Lehensherrin und verfügte damit über weitreichende Herrschaftsrechte über Land und Leute. Als Lehensherrin erhielten Äbtissin und Kloster oft umfangreiche Zinsen in Form von Naturalien und Geld. Konflikte um diese Abgaben bzw. Einnahmen waren häufig. Auslöser solcher Konflikte war häufig, dass auf Besitzungen, die bereits seit mehreren hundert Jahren bei einem Kloster lagen, auch andere Personen Ansprüche stellten, z.B. ehemalige Verwalter oder auch eine Stadt.

So kam es etwa im Zürcher Fraumünster 1265 zu einem Streit mit dem Rat und einigen Bürgern der Stadt. Stein des Anstosses war eine Wasserleitung aus der Sihl, welche die Arbeiter, wie etwa Bleicher, Tuchmacher oder Gerber, für das Bleichen ihrer Stoffe nutzen wollten. Diese Wasserleitung gehörte aber der Abtei und führte auf einen Acker des Fraumünsters. Gelöst wurde der Konflikt mit einem für das Mittelalter typischen Kompromiss, welcher auch von der Äbtissin Mechthild von Wunnenberg (1255-1268) gut geheissen wurde. Diese Bürger Zürichs erhielten das Recht, einen Teil des Wassers entsprechend umzuleiten, sodass sie vor der Stadt bleichen konnten. Aber der Äbtissin sollte aus diesem Vorgehen kein Nachteil entstehen.

Beispiel: Judenta von Hagenbuch

Die Äbtissin des Fraumünsters Judenta von Hagenbuch war nunmehr seit zwanzig Jahren im Amt, als sie am 24. Juni 1249 einen Brief aus Konstanz erhielt, der sie aufforderte, sich dort einzufinden. Am dortigen bischöflichen Gericht wurde schon seit langem über einen Fall debattiert, der einen Streit zwischen der Äbtissin des Fraumünsters und den Pfarrern von Altdorf und Bürglen über den vierten Teil der Zehntquart beinhaltete. Eine Zehntquart war für den Lebensunterhalt des Pfarrers und seiner Hilfsgeistlichen bestimmt, sowie für Unterhalt und Ausstattung des Kirchengebäudes. Der vierte Teil einer Zehntquart wurde üblicherweise an die bischöfliche Kurie weitergeleitet, quasi als eine Art Steuer.

Die Pfarrer verlangten, dass Äbtissin und Nonnen sowohl den Lohn der Pfarrer als auch die Steuer an die Bischöfliche Kurie zahlen sollten. Es wurden Schiedsrichter ernannt, die in dem Streitfall entscheiden sollten. Als sie sich auf ein Urteil geeinigt hatten, wollten sie mit dem Schreiben vom 24. Juni 1249 dem Verfahren ein Ende setzten. Allerdings wollten die Schiedsrichter, dass Judenta das Urteil persönlich erfahren sollte.

Für die Äbtissin des Fraumünsters bedeutete das, dass sie eine Reise von ein bis zwei Tagen auf sich nehmen musste, um von Zürich nach Osten über den Bodensee nach Konstanz zu gelangen. Selbstverständlich wurde von Äbtissin Judenta von Hagenbuch die Anklage der Pfarrer angefochten. Nachdem vor Gericht in Konstanz weitere zitierte Zeugen, sowie die beiden streitigen Parteien verhört wurden, fällte das Gericht ein neues Urteil und sprach die Äbtissin des Fraumünsters von der Forderung frei.

Letzten Endes wurde am 10 Juli 1249 ein Urteil zugunsten Fraumünsters und Judenta von Hagenbuch gefällt: Sie und ihr Kloster mussten nicht für die Zehntquart aufkommen.

Streit mit der Stadt

War ein Klosters in einer grossen Stadt angesiedelt, wie es bei Fraumünster in Zürich oder Klingental in Basel der Fall war, so war das Konfliktpotenzial mit dem städtischen Rat oder auch anderen Vertretern der Bürgerschaft sicherlich höher als bei Klöstern, die wie Buchau nicht an eine derart grosse Stadt angebunden waren.

Im Fraumünster häuften sich Streitigkeiten mit der Stadt häuften im Spätmittelalter. 1470 beispielsweise befanden sich die Äbtissin Anna von Hewen (1429-1484) und der Konvent in einem Konflikt mit Bürgermeister und Rat über den Einfluss der letzteren auf das Kloster. Schliesslich musste der Bischof von Konstanz den Konflikt schlichten. Die Nonnen mussten den Amann, den die Stadt ihnen vorgesetzt hatte, akzeptieren. Die Pfleger – die sich vor allem um wirtschaftliche Belange des Klosters kümmerten – wurden nun auch von der Stadt gestellt und sollten im Kloster bleiben. Mit diesem Erfolg erhielten Rat und Bürgermeister der Stadt Zürich letztlich weitreichende Kontrolle über das Fraumünster, welches mit diesem Entscheid seine wirtschaftliche Autonomie einbüsste. Bei dieser Art von Streitigkeiten ging es auch darum, Machtansprüche durchzusetzen. Oft war es im Interesse eines Rates oder Bürgermeisters, die eigene Stellung zu verbessern und die des Klosters und deren Äbtissin zu schwächen, um mehr Entscheidungsmacht und -möglichkeiten zu haben. Aber nicht immer ging die Stadt als Siegerin aus einem solchen Konflikt hervor.

Reformen

Häufig waren Reformen in einem Kloster von umfänglichen inneren und äusseren Konflikten geprägt. Ein Paradebeispiel hierfür stellt das Kloster Klingental dar. Der Konvent sollte 1480 observant reformiert werden – allerdings gegen den Willen der Klingentalerinnen. Der Konvent wehrte sich lautstark, als im Januar 1480 die Reformbulle durch Mitglieder des Rats und des Basler Reformklerus verlesen wurde. Die Nonnen schlugen so viel Lärm, dass der Gesandte des Rates nicht zu verstehen war. Ihr lauter Protest erlaubte ihnen jedoch zunächst nicht, die Reform abzuwenden. Im Gegenteil. Die reformunwilligen Klingentalerinnen wurden verhaftet und dreizehn Reformschwestern, also bereits observant lebende Nonnen, zogen in das Kloster ein. Mit Hilfe ihrer Familien und deren weitreichenden politischen Netzwerken setzten sich die reformunwilligen Nonnen Klingentals letztlich aber durch. 1483 mussten die Reformschwestern das Klingental verlassen und der alte Lebensstil der Klingentalerinnen hielt wieder Einzug. Bis zur Auflösung des Klosters im Zuge der Basler Reformation konnten die Klingentalerinnen ihr gewohntes Leben weiterführen.

Auch wenn der Ablauf nicht immer so detailliert bekannt ist, so waren diese Arten von Konflikten rund um Reformen typisch in Frauenklöstern.

AS

Weiterführende Literatur:

Vischer, L./Schenker, L./Dellsperger, R. (Hg), Ökumenische Kirchengeschichte der Schweiz, Freiburg 1994.

Wyss, G. von, Geschichte der Abtei Zürich. Beilagen; Urkunden nebst Siegeltafeln, Zürich 1851/58.

Überschrift

Überschrift

Text

Weiterführende Literatur: